Buon pomeriggio gent.ma Antonella. ho segnalato all'agenzia di stampa che segue l'evento dalla quale non ha avuto nessun riscontro.

Grappa, storia del distillato italiano

- Home

- Grappa, storia del distillato italiano

Grappa, storia del distillato italiano

La grappa è un distillato di vinaccia (materia di scarto della vinificazione costituita dalle bucce degli acini dell’uva separate dal mosto o dal vino, che contengono in media i 2/3 in meno di alcol rispetto al vino), che per tradizione, cultura e legge si identifica con il territorio italiano.

Il termine “grappa” viene comunemente usato per l’acquavite ottenuta attraverso la distillazione delle vinacce, ricca di profumi e di sapori. I vitigni da cui più comunemente derivano le vinacce da sottoporre a distillazione sono i Pinot, lo Chardonnay, il Glera, il Verduzzo, il Tocai, il Merlot, il Cabernet, il Raboso, il Friularo, il Moscato, il Cruvajo, il Tocai rosso, il Vespaiolo, il Sauvignon e il Riesling.

Non è possibile stabilire un anno o periodo preciso al quale far risalire la nascita della grappa. I metodi di distillazione si sono sviluppati tra l’VIII e il VI secolo a.C. in Mesopotamia e furono applicati al vino per la preparazione dell’acquavite. Le prime attività di distillazione si possono datare al 4.000 a.C. presso gli Egizi.

Secondo una leggenda le origini di questo distillato sono da attribuire a un legionario romano del I secolo a.C., che tornando dall’Egitto, aveva portato via un impianto di distillazione, iniziando a produrre un distillato dalle vinacce. Lo storico Luigi Papo, invece, fa risalire la prima produzione in Friuli nel 511 d.C. ad opera dei Burgundi, che dalla vicina Austria, durante una breve installazione a Cividale applicarono le loro tecniche usate nella distillazione del sidro di mele alla distillazione a partire da vinacce, ottenendo quindi la grappa.

Solo intorno all’anno mille però, grazie agli studi della Scuola medica salernitana, che definì le regole per ottenere la concentrazione dell’alcol “attraverso la distillazione e ne prescrisse l’impiego per svariate patologie umane”, è stato possibile rinvenire informazioni dell’acquavite.

Si narra che la distillazione delle vinacce abbia avuto inizio nel Veneto, tra il 1200 e il 1300, quando Venezia era un importante mercato di acquavite di vino e di vinaccia che esportava in Germania e Oriente, come rimedio contro la peste e la gotta. Già dal 1400 l’opera “De arte confetionis acquae vitae”, del medico padovano Michele Savonarola, era considerata un importante punto di riferimento per i distillatori che volevano affinare la loro tecnica.

L’uso della grappa era all’epoca principalmente terapeutico e, proprio perché doveva servire esclusivamente a questo scopo, la produzione era riservata ai farmacisti e ai medici. Infatti, nel 1601, sempre a Venezia, nacque la “Congrega dell’Università degli Acquavitai”.

Nel Seicento si hanno notizie certe dello studio della distillazione delle vinacce a opera di alcuni Gesuiti, tra i quali Atanasio Kircher e Francesco Terzi Lana, che si può considerare il padre tecnico della vinaccia, e che nel 1636 indicava la vinaccia come fonte di alcool.

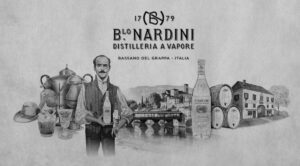

Nel 1779 la nascita della Distilleria Nardini, a Bassano del Grappa, determinò una vera e propria rivoluzione che segnò l’inizio della distillazione moderna in Italia, attraverso l’introduzione del metodo di distillazione “a vapore”.

Nel 1876, a Conegliano, nasce la Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia dove il ricercatore enologico Emilio Comboni contribuì al miglioramento qualitativo di questo distillato – l’alambicco a fuoco diretto che lui perfezionò e divulgò è diventato il simbolo della grappa veneta.

In alcune zone fino agli anni cinquanta, la tecnica più praticata era la distillazione a fuoco. Con questo sistema si riscaldano le vinacce con il fuoco portandole ad ebollizione, ottenendo così alcool sotto forma di vapore, successivamente condensato. L’evoluzione della distillazione verso sistemi moderni fu comunque rapida.

Nel secondo dopoguerra la grappa fece un balzo sostanziale e di immagine che gli consentì di emanciparsi definitivamente da un retaggio di “rusticità”, per puntare verso il perfezionamento qualitativo all’insegna della leggerezza. Gli impianti di distillazione a metodo discontinuo sia a vapore sia a bagnomaria permisero la produzione di grappe di maggiore qualità. La grappa è stata rinnovata nel suo gusto attraverso tecnologie che consentono alle vinacce una fermentazione “controllata” che ha portato alla nascita di una nuova generazione di grappe.

Fino agli anni ‘60 del Novecento, le grappe classiche erano prodotte da vinacce indifferenziate. Solo un’azienda piemontese, la Distilleria Bocchino di Canelli, produceva dal 1898 una grappa da sole vinacce di moscato. L’idea di produrre una gamma di grappe cosiddette monovitigno, ovvero prodotte da un’unica tipologia di uva, ha di fatto cambiato la percezione della Grappa, elevandola da prodotto di basso livello a distillato di pregio. Questa svolta si deve alla famiglia Nonino che nel 1973 registra il termine monovitigno.

In Veneto la grappa viene prodotta da secoli e con altissimi risultati qualitativi, tanto che la Grappa Veneta ha ricevuto dall’UE nel 1989 la qualifica della Denominazione Geografica, cioè la certificazione di utilizzo di uve provenienti e distillate nel medesimo ambito. Sin da questo primo Regolamento è stabilito anche che la denominazione “Grappa” possa essere applicata solo ai distillati da vinaccia prodotti in Italia.

Il Consorzio Nazionale Grappa è stato fondato il 3 marzo 2022 a Roma dalla trasformazione dell’Istituto Nazionale Grappa, che era stato fondato il 12 settembre 1996 a Pavia. Inoltre, la grappa è disciplinata e riconosciuta dal Reg. CE 110/2008 e successive modifiche, dal Reg. UE 2019/787, dal DPR 297/97 e dalla normativa nazionale vigente. Attualmente si hanno le seguenti denominazioni: grappa di Barolo; grappa piemontese o del Piemonte; grappa lombarda o della Lombardia; grappa trentina o del Trentino; grappa dell’Alto Adige o Südtiroler Grappa; grappa veneta o del Veneto; grappa friulana o del Friuli.

Nella commercializzazione della grappa è prevista per legge una gradazione minima di 37,5% in volume, per le grappe a indicazione geografica è prevista invece una gradazione minima non inferiore a 40% in volume.

- Share

Andrea Sansoni

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Siena, ho conseguito un Master in Critica Enogastronomica con IFA (Italian Food Academy), e sto completando la Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo all’Università degli Studi di Verona. Sommelier AIS e collaboratore nella ristorazione, mi occupo di comunicazione e consulenza relativa al settore food&wine e frequento fiere di settore alla scoperta di prodotti e produttori. Inoltre, collaboro come redattore al blog enogastronomico Bacche di Ginepro.