Buon pomeriggio Sig. Davide, giro la risposta dell'autore: Ravaro. Non so. è una foto di molti anni fa, forse tratta…

RICCARDO III

- Home

- RICCARDO III

RICCARDO III

La prima nazionale al Teatro Romano di Verona

Il 17 e 18 luglio riflettori puntati su uno dei drammi Shakespeariani più conosciuti

Con una grande interprete: Maria Paiato

Giovedì 17 e venerdì 18 luglio in prima nazionale al Teatro Romano di Verona va in scena il RICCARDO III emblema dello sconfinamento del potere nelle libertà e nei diritti di singoli e comunità, archetipo di malvagità feroce, unita a intelligenza assoluta, è l’esempio di un mondo governato dalla violenza, dalla frode e dalla paura.

Tra le opere più celebri di Shakespeare, racconta l’ascesa al trono e la repentina caduta del malvagio Riccardo, duca di Gloucester: “Ora l’inverno del nostro scontento è diventato gloriosa estate sotto questo sole di York”: così che si apre la tragedia ignorando la sua conclusione.

Una delle particolarità del nuovo allestimento è la scelta di affidare il ruolo di protagonista a un’attrice straordinaria come Maria Paiato, considerata una delle più sensibili e raffinate interpreti italiane, recuperando un’antica tradizione che ha visto spesso corpi femminili incarnare questo personaggio, che è la quintessenza del male anche nel rapporto di potere sulle donne. Un ulteriore livello che, attraverso la fluidità di genere, crea un ribaltamento di prospettiva nel guardare al rapporto tra maschile e femminile adeguandosi perfettamente al tema fluido dell’acqua, inteso come primo elemento di quel Planet Shakespeare che guiderà nei prossimi tre anni l’Estate Teatrale Veronese. Ma la scelta del regista Andrea Chiodi appare ancora più “eversiva” poiché, nell’intento d’interrogarsi e interrogarci sul male e la sete di potere, non ha voluto soffermarsi sulla deformità ma sulla testa e il cuore dei personaggi, che la scrittura sapiente di Shakespeare ci restituisce: non la sua disabilità fisica o dell’anima interessa, ma l’ironia nella capacità di seduzione. “ll male seduce da sempre – dice Chiodi – e infatti ne siamo circondati”.

Il Riccardo III è l’ultima delle quattro opere della tetralogia minore di Shakespeare e conclude il drammatico racconto della storia inglese iniziato con l’Enrico IV parte I. Il Bardo la scrisse intorno al 1592, drammatizzando gli eventi storici avvenuti circa un secolo prima quando, al termine della Guerra delle due rose, il potere dei Plantageneti in Inghilterra fu sostituito dalla dinastia Tudor. Tali eventi, culminanti con la sconfitta di Riccardo nella battaglia di Bosworth Field nel 1485, erano ben noti a tutti gli inglesi del tempo di Shakespeare, e il pubblico si identificava con le fazioni politiche rappresentate in scena.

Note di regia di Andrea Chiodi

Affascinante, ironico, seducente, ma spaventosamente lucido, Riccardo è la manifestazione di un’anomalia dell’anima. Quando Maria Paiato mi ha chiesto di lavorare insieme su Riccardo III ho detto subito di sì, ma con il desiderio di non soffermarci sulla deformità ma sulla testa e sul cuore del personaggio che la sapiente scrittura di Shakespeare ci restituisce, non è la sua disabilità che mi interessa ma la sua ironia nella sua capacità di seduzione. Il male seduce da sempre e infatti ne siamo circondati. Forse che sia interessante capire come scovarlo, come scoprire dove si rintana questo male per combatterlo? È forse originato fin dalla nostra infanzia? Riccardo giocava da bambino? Era amato? Ecco, sono partito da queste domande per interrogarmi sul male e sulla sete di potere, così logoranti e inutili, anzi portatori solo di morte e divisione. Inoltrandoci nelle parole di Shakespeare, si è cercato di esplorare come sempre l’animo umano e il suo stare davanti a quel mistero che è l’uomo e la sua terribile sete di potere, quando null’altro lo compie o completa.

Note di drammaturgia di Angela Dematté

Si sa che tutte le opere storiche dell’epoca elisabettiana avevano il compito di glorificare la dinastia Tudor – quella da cui poi sgorgò la vergine forte e pallida Elisabetta I – una famiglia di origine Gallese con il modesto titolo di conti di Richmond, vagamente imparentata con il ramo Lancaster dei Plantageneti. La tetralogia shakespeariana (le tre parti di Enrico VI e Riccardo III) non fa eccezione. E infatti alla fine del Riccardo III Richmond – antenato dei Tudor – arriva, splendido come il sole, a ripulire il bilioso medioevo della Guerra delle due Rose. Eppure, sappiamo bene che Shakespeare, mentre costruisce la trama che il popolo vuole, lavora assiduamente con l’ordito. I drammi storici non parlano che di affari di guerra e di famiglia. Sono affari tribali, in fondo. La prima sorprendente abilità di Shakespeare in questo testo eccezionale – che segna la fine di un mondo e ne inizia un altro – è di usare il linguaggio gentile dei suoi versi per traghettarci in un’altra dimensione, in un sistema di valori arcaico, viscerale. Ho provato un tale senso di reverenza nel ritradurlo e adattarlo da non riuscire a tagliarlo e lavorarlo se non con l’aiuto della regia. Tra i versi si muove innanzitutto la necessità di sopravvivere, il diritto a sopravvivere. “L’Amore mi ha rinnegato nell’utero di mia madre”, dice Riccardo nell’Enrico VI. Qui, nella pièce che porta il suo nome, Riccardo ritorna nell’utero e si fa madre (matrigna diremmo) di se stesso reclamando il diritto di “essere”: “Mi sono deciso a provarmi nella parte dell’infame”. Reclamando questo diritto l’infame non può che tendere trame e prologhi insidiosi per sopravvivere, unici strumenti che possiede. Tutto è lecito ad un bambino non amato, quale è stato Riccardo: si tratta di convincere chi di dovere, le due donne innanzitutto, lady Anna e poi Elisabetta e, fino ad un certo segno, Buckingham e la corte, a passare con lui il limite del lecito. Ma siamo sicuri che l’infame Gloucester non sia che il pretesto, la scusa per far emergere ciò che in ogni gerarchia di potere e di famiglia è presente? Cosa cerchiamo quando cerchiamo il potere? E cosa cerca l’autore costruendo la sua trama? Quando il linguaggio ha esplorato tutto il suo potere manipolatorio, quando il potere si ottiene cosa rimane dell’uomo? Un bambino ferito può mai amare e sentirsi amato? Riccardo/Shakespeare sa che esiste una madre reale, che ancora vive. La Duchessa di York precipita il protagonista nel ventre, lo rinomina aborto. E così Margherita, unico personaggio che, conoscendo il mondo arcaico, può davvero evocarlo, guardarlo, sfuggirgli, rifugiarsi in un mondo ancora più antico (o futuro).

Sono salvatrici e carnefici, come tutte le Grandi Madri. Conoscono altre leggi, ben più sapienti e crudeli di quelle che Riccardo crede di governare. Lì la parola non funziona più, il pensiero si disarticola, il bene vince il male vince il bene vince il male. E così, finalmente, precipitato nel caos, il deforme Riccardo soccombe, come deve essere. Splende il Sole e le ombre si diradano, la parola non ha più ambiguità: il brutto è brutto e il bello è bello. L’ordine ritorna, come il popolo desidera.

L’Estate Teatrale Veronese prosegue fino al 22 settembre.

Promossa dal Comune di Verona in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arteven,con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto e ha come sponsor AGSM AIM, Banco BPM e Gruppo Vicenzi.Scopri tutto il programma: https://www.spettacoloverona.it

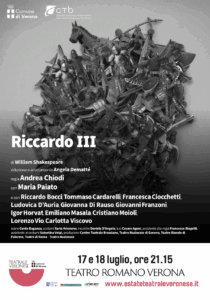

Foto in alto: Maria Paiato nel backstage del Riccardo III (foto Ilaria Vidaletti)

- Share

Direttore Claudio Gasparini

Giornalista, iscritto all'O.d.G. Veneto dal 1988, collaboro anche con altre testate giornalistiche cartacee, on-line e radiofoniche. Coautore del libro "Eccomi... una storia d'amore con Dio" pubblicato nel 2015. Cavaliere della Repubblica e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Socio Lions, Officer e coordinatore della rivista distrettuale.