Buon pomeriggio Sig. Davide, giro la risposta dell'autore: Ravaro. Non so. è una foto di molti anni fa, forse tratta…

I liquori fra alchimia e cronaca

- Home

- I liquori fra alchimia e cronaca

I liquori fra alchimia e cronaca

Le prime macerazioni di erba in liquidi alcolici a scopo medicinale furono descritte da Galeno (medico greco dal cui nome deriva la galenica, l’arte del farmacista di preparare i farmaci) e successivamente da Ippocrate (medico greco considerato il padre della medicina scientifica), che utilizzava gli enoliti, detti anche vini medicinali, soluzioni ottenute dalla macerazione nel vino di parti essiccate di piante medicinali, per curare i disturbi più disparati.

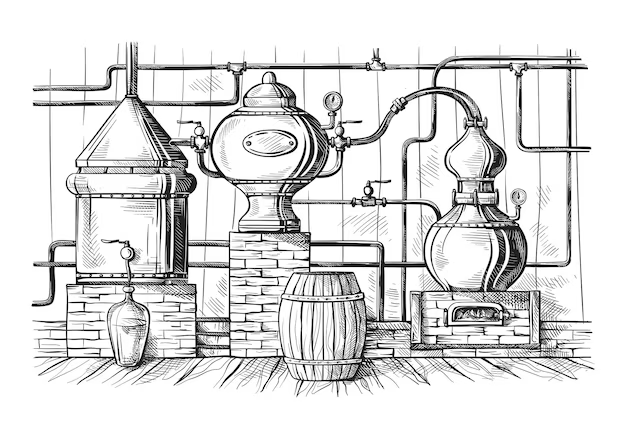

La storia dei liquori si lega a quella della distillazione. Durante il medioevo arabo nel 700 d.C., il movimento denominato Al-Kimiya (dal greco chymos “essenza”), pose le basi della pratica della distillazione di fiori e piante per ottenere essenze e oli profumati (ad esempio, la distillazione di acqua di rose) legati all’uso cosmetico.

Le prime testimonianze della realizzazione di un liquore (elisir) si trovano in Italia nel 1300, durante il Giubileo voluto da Papa Bonifacio VIII, il quale fu colpito da una fortissima colica renale proprio a ridosso dell’evento. Il medico Arnaldo da Villanova e l’alchimista Raimondo Lullo elaborarono un elisir per curare il Papa. Il successo di questo rimedio portò fama alla disciplina della distillazione.

La produzione di liquori rimase a lungo ad esclusivo uso medicinale: medici alchimisti e monaci nelle abbazie furono per molti secoli depositari della conoscenza e della pratica della produzione di liquori medicamentosi, rimedi capaci di curare le più disparate patologie.

Per avere una liquoristica ad uso voluttuario bisogna attendere fino alla prima metà del 1500, quando Caterina de’ Medici iniziò la produzione di liquori dolci di benvenuto. Tutto questo fu possibile grazie al perfezionamento del sistema di distillazione e alla cristallizzazione dello zucchero a partire dalla bietola realizzata dal medico tedesco Andreas Sigismund Marggraf nel 1747, che rese l’edulcorazione più economica e alla portata di tutti.

Nel 1820 i chimici francesi Joseph Caventou e Pierre Joseph Pelletier sintetizzarono il chinino. Iniziarono ad aprire farmacie che proponevano farmaci elaborati. La prima azienda farmaceutica ad aprire fu la Carlo Erba nel 1853 a Milano, seguita da Menarini (Napoli, 1886) e Dompè (Milano, 1940)

Repentinamente, però, gli elisir e gli enoliti diventarono inutili. Per evitare che un patrimonio di secoli venisse perso, le “ricette” passarono dai libri di farmacia a quelli dei liquoristi, che provvidero a dolcificare e ammorbidire con scorze d’arancio, vaniglia e zucchero i profili delle erbe amaricanti.

Nel 1857 venne pubblicato il primo manuale dei liquori italiano da Pietro Valsecchi, nuovo ed unico manuale completo del distillatore liquorista, in cui le ricette di liquori, sia di frutta che di spezie, erano la parte più importante del libro.

La Francia, l’Olanda e l’Italia furono i paesi con la più vasta produzione dei liquori: i conventi e le abbazie furono i custodi di numerose ricette, prima a scopo medicinale, poi come liquore di piacere.

I liquori sono bevande che contengono: alcol (ottenuto per distillazione), edulcorati (zucchero), prodotti per l’aromatizzazione (vino, vino aromatizzato, frutta, erbe e spezie), aromi naturali o replicati in laboratorio, coloranti. La gradazione deve essere compresa fra 15% e 55%, con un contenuto di zucchero pari a 100 g/l, salvo eccezioni particolari, ottenuti per semplice infusione in alcol etilico o acquaviti, oppure per infusione e distillazione di: fiori, frutti, piante, radici, cortecce, spezie ed erbe aromatiche. In entrambi i casi vengono aggiunti alla fine zucchero e acqua distillata. Il colore viene ottenuto o per invecchiamento in fusti di rovere oppure per la semplice aggiunta di sostanze coloranti naturali.

I liquori, con riferimento alle loro caratteristiche organolettiche, si possono classificare in: dolci, amari, naturali, cordiali, elisir, rosolio, ratafià e creme.

I liquori dolci sono di fantasia o a base di frutta, dal gusto dolce per l’alta quantità di zucchero aggiunta. Quelli a base di frutta vengono ottenuti con macerazione di alcuni mesi in fusti di legno con alcol puro: alla fine la frutta viene pressata ed il succo ottenuto viene miscelato ad alcol, acqua e zucchero. Quelli di fantasia hanno un sapore e profumo particolare, indefinibile, determinato dall’insieme delle diverse materie utilizzate.

I liquori amari sono prodotti con diverse erbe medicinali, radici e cortecce che dopo un periodo di macerazione vengono in seguito distillati e miscelati ad alcol e acqua. Questi liquori favoriscono la secrezione di succhi gastrici e, quindi, la digestione

I liquori naturali si caratterizzano per un gusto e profumo ben definiti, riconoscibile dal prodotto utilizzato nella macerazione. I cordiali, invece, sono infusi in acquavite di erbe medicinali con aggiunta di zucchero.

Gli elisir si ottengono dalla mescolanza di diversi infusi alcolici e aromatizzati, di tendenza dolce. Il termine elisir deriva dall’arabo: al-ikir (medicina), infatti, secondo alcune credenze, questi liquori hanno proprietà curative e medicinali.

Il rosolio è un infuso dolce aromatizzato con spezie, anice ed erbe aromatiche. Mentre i ratafià sono infusi di frutta fresca (ciliegie, amarene). Infine, le creme sono dei liquori dalla consistenza densa ottenute per infusione in liquido poco alcolico e fortemente dolcificato.

- Share

Andrea Sansoni

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Siena, ho conseguito un Master in Critica Enogastronomica con IFA (Italian Food Academy), e sto completando la Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo all’Università degli Studi di Verona. Sommelier AIS e collaboratore nella ristorazione, mi occupo di comunicazione e consulenza relativa al settore food&wine e frequento fiere di settore alla scoperta di prodotti e produttori. Inoltre, collaboro come redattore al blog enogastronomico Bacche di Ginepro.